一日市(ひといち)盆踊り

更新 2025/09/06

* 公式ガイド *

一日市盆踊り 日程 8/18-8/20 大人の踊りは8時00分頃から

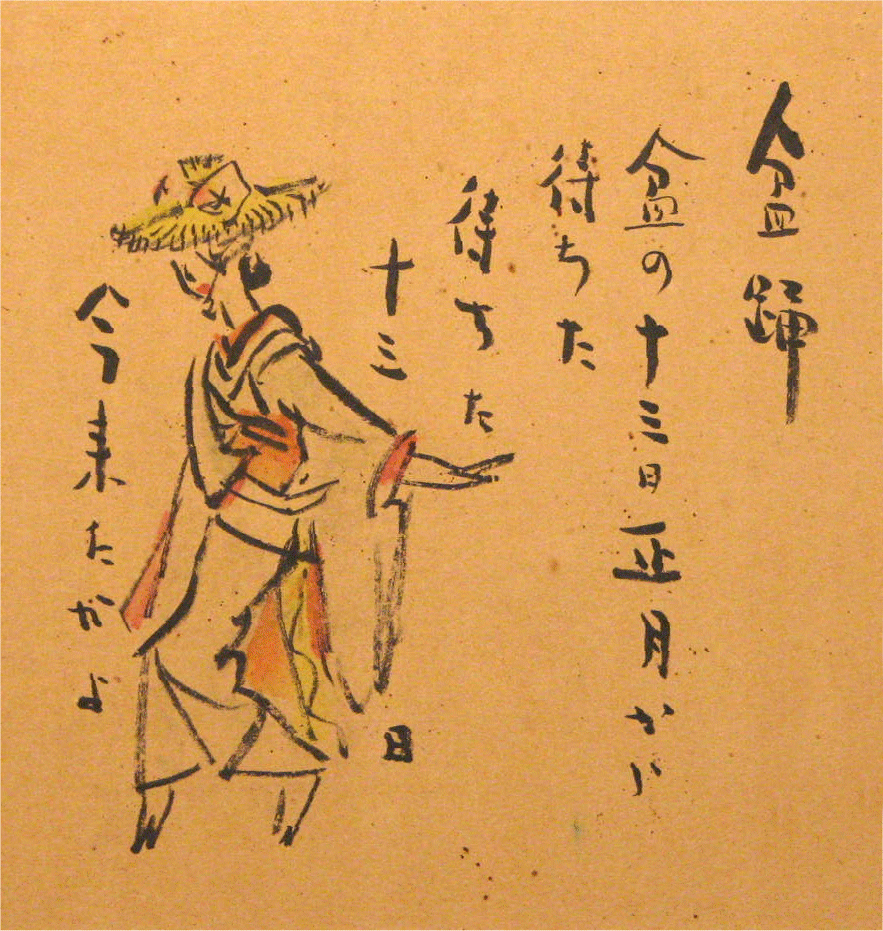

舘岡栗山 筆 「秋田の踊り」部分 |

アーカイブス |

|---|---|

| 無形民俗文化財 「一日市盆踊(ひといち ぼんおどり)」 |

八郎潟町一日市(ひといち)に繰り広げられる盆踊は浦城時代(永享~永禄)から 踊り継がれていると伝える。 秋田藩が「御伝馬所」を一日市に開設した寛文(1661~1673)の頃、 若者の自治統制により、さらに宝歴3年(1753)に郡奉行所が設置されてから、 ますます盛んに奨励されたという。 昔は「あねこもさ」、「袖子(そでこ)踊」、「ばらばら踊」、「ちらし踊」、 「三勝」、「打小身(うちこみ)」などの踊があり、手振り足さばきも多種多様で あったが、テンポの速い「ダイダイヅク踊」と「キタサカ踊」が継承され、 動の中に静を求めるとともに、踊の疲れを癒すため文化年中(1804~1818)に 扇子2本を手にして踊る優雅な「サンカツ(三勝)踊」を中央から採り入れたという。 県内三大盆踊(一日市盆踊、西馬音内盆踊、毛馬内盆踊)の一つとして全国に 知られる一日市盆踊は「ダイダイヅク踊」と「キタサカ踊」、「三勝踊」によって 構成されている。 昔は「懸歌(かけうた)」のように懸けあいながら踊った。衣装は特定のものはなく、 手拭をかぶったり鳥追の衣装で踊ったりする。 踊り手の多くは旧一日市から参集するが、盆踊の最終日には面潟、大川、大久保、 今戸方面からも多数参加する。 用いる楽器は太鼓と笛。太鼓は六胴(ろくがら)、径1m、胴長1.3m、樋皮の杉を使用し、 皮は馬皮を用いる。 踊の所作は、西馬音内(にしもない)盆踊が艶麗さを誇れば、毛馬内(けまない)盆踊は スローテンポな打鼓と唄のみのリズムに合わせて念仏系の古態を色濃くとどめ、 一日市盆踊のそれはダィナミックに津軽の踊の雰囲気を漂わす。 (あきたの文化財「一日市盆踊」から 文・飯塚喜市)

|

三 勝 踊 でんでんづく踊りとキタサカ踊り 1)

一日市踊コ 見ておくれ

八十婆様の 姉コ振り

一輪千人の 大踊り

ドドンの三勝 糸柳

踊るしなふり 糸柳

爺ちゃも婆ちゃも 糸柳

2)

稲穂が揃って 豊作で

潟から魚コ 大漁で

農年万作 作踊

ドドンの三勝 花踊

豊年万作 作踊

明日から田圃の 稲刈だ

3)

踊るもはねるも 今夜ばかり

明日から田圃の 稲刈りだ

小束にからげて ドント投げる

ドドンの三勝大 踊り

田圃の稲穂が 待っている

ソレヤレ増産 ソレ踊れ

待ぢだ十三日(ノー)今来たか(ヨ)

アンコ叩いた太鼓が響く

稔る稲穂は(ノー)また踊る(∃)

月も丸いが踊も丸い

まして心は(ノー)なお丸い(ヨ)

俺らが町サの踊よ見なせ

八十婆様(ノー)姉コ振り(ヨ)

盆の太鼓は月までとどけ

踊る姉コは(ノー)一日市衆(ヨ)

盆の一日市踊りに更けて

明日は夜明け(ノー)嵐まで(ヨ)

東 森山 西 八郎潟

間の 一日市(ノー)米どころ(ヨ)

盆の太鼓は月までとどけ

踊る姉コは(ノー)一日市衆(ヨ)

食べてけらんせ 魚コ米コ

帰りの土産に(ノー)嫁話(ヨ)

カマスッタ銭っこ たまたまたまた

嫁の支度も(ノー)ちゃんと出来た(ヨ)

おまえ百まで わしゃ九十九まで

共に白髪の(ノー)生えるまで(ヨ)

盆だ 踊りだ 稔りの秋だ

老いも若きも(ノー)皆踊れ(ヨ)

嫁コ貰うなら 一日市アネコ

踊り上手に(ノー)良く稼ぐ(ヨ)

稲穂も揃たヨ 踊りも揃た

踊れ唄えや(ノー)夜明けまで(ヨ)

老いも若きも踊りに更ける

夜明けを知らない(ノー)盆踊り(ヨ)

踊れ豊年 唄コで大漁

たたく太鼓は(ノー)千両箱(ヨ)