一日市裸参り 1月1日

2006.1.1 |

元旦の午前0時、一日市防災センター前に集まった若者が冷水をかぶり 「ジョヤサ」の掛け声とともに深夜の一日市を駆ける。 樽御輿を担いだ若者が体から湯気を上げながら疾走する。 一日市と大川の五個所の神社と湖東消防署八郎潟分署に立ち寄り参拝。 家内安全、五穀豊穣、交通安全を祈願する。 参加者の減少が叫ばれている。参加者の話によると全町を走り抜けるの はかなりきついようだ。 数年前から中学生が多数参加するようになり参加者が増えた。 ●裸参りのコース(通過予定時間) 1.防災センター発(0:00)---2.湖東消防署八郎潟分署(0:10)-- 3.中嶋稲荷神社(0:20)----4.押切愛宕神社(0:25)---------- 5.大川・菅原神社(0:40)---6.太平山三吉神社(0:50)-------- 7.防災センター到着(1:00) |

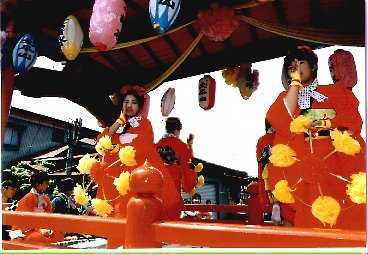

願人踊 5月5日

2006.5.5 |

1973年秋田県無形文化財に指定されている。 伊勢音頭の手振りを真似たのが原形とされている。 女物の長襦袢を着た賑やかな数人の踊り手と、歌舞伎芝居のような「さだくろう」と「じっちゃ」の絡みがある。 毎年5月5日に一日市神社のお祭りに披露される。 この日、朝9時に一日市神社を出発し、午後4時ころまで20個所程、路上で踊る。 これとは別に子供願人踊りも同日披露される。小学生の踊り手が練習の成果を見せてくれる。 今戸地区や真坂地区でも近年願人踊が復活している。 さらに詳しく知りたい方へ。 2006/05/28更新 |

|

秋田音頭 牽き山車 5月5日

|

子供 樽御輿し 5月5日

|

5月5日の一日市神社のお祭りに行なわれる。子供の御神輿が行なわれている のは13区、32区と川崎地区の三個所だけ。 朝9時ころ、町内に住む子供がハッピ姿に豆絞りの鉢巻き姿で集まってくる。 9時30分、鈴や笛の音とともに、「わっしょい」と掛け声をあげながら町内を歩く。 御輿が通過する道路に面した家々に紅白の餅を配り、賽銭を頂く。 年々子供が減少し、御輿を担ぐ人がいなくなっている。13区では今年(2002年) から御輿が中止になった。 |

馬場目川ねぶながし 8月6日 6時30分頃から

| 8月6日(旧暦の7月6日)の夕方、笹に短冊飾りを付け、提灯を持った 親子が八郎潟町一日市と五城目町大川にかかる竜馬橋に集まって くる。一日市側では太鼓をたたき松明を焚く。大川では絵燈篭が立ち 並ぶ。 河川の汚染防止のため以前から行われていた精霊流しは自粛してい たが、平成10年からは商工会青年部婦人部の呼びかけでまた、川面 に燈篭や船が浮かぶようになった。 また、竹飾りと絵灯籠ノコンテストも行われる。 近親に不幸があると、この日、船に供物を載せ流す風習がある。 |

「新しい仏のある家々では2、3日前から精霊の舟を造り、子供らは子供らで、燈篭をつくり、

それに絵を描き描き絵の具を塗るに忙しい。(中略)

その日は早めに夕食を済ませて日の暮れるのを待つ。日が暮れると馬場目川にかかった

龍馬橋(りゅうまばし)ではドンドコ ドンドコ ドンドコドンと、太鼓がひびき、それに惹きつけられるように、笹竹にいろいろの色紙をつけ、燈篭にろ

ドンドコ ドンドコ ドンドコドン

うそくをともして龍馬橋に集まるのである。美しい色とりどりの燈篭が何十、何百と集まっ

て、それが流れの上に映るのであるから、まことに優美妖艶(ようえん)という外はない」

石田冷水著「七夕」から

一日市盆踊 8月18日~20日 午後7時から10時

2002年8月 |

400年の伝統がある盆踊り。秋田三大盆踊りの一つ。 でんでんづく踊、きたさか踊、三勝踊の三つが伝承されている。 踊り手は流行を反映した思い思いの仮装をまとい踊る。一日市周辺 の町村でも同じような形態で盆踊りが行われているが、手振りなどが 少し異なっている。 踊りの期間は、毎年8月の18日から20日までの3日間。夜8時から10 時30分まで踊られている。 町内毎の対抗と個人参加の競技があり、踊り方と仮装について毎晩 順位がつけられ表彰される。 一日市盆踊りも若者の流出で年々踊り手が少なくなっている。各町内 会の踊り手の顔ぶれにも高齢化が始まっている。 2006年3月、県の無形文化財に指定される。 |

| 2日目の8月19日は子供会対抗の盆踊りも行なわれる。 |